Introduzione

IntroduzioneTerra d'acqua

Introduzione

Introduzione

Il territorio Sangermanese come tutto quello del circondario Vercellese è sempre stato contraddistinto nei secoli dal connubio terra-acqua. Gli storici sostengono che fino al V secolo , il terreno era prevalentemente boschivo e paludoso , con piccoli insediamenti rurali , disposti lungo il percorso della strada romana. San Germano che allora sembrava si chiamasse (Valselva o Valle del Bosco ) è posta lungo l'itinerario della strada romana che attraversava Vercelli (Vercellae) e si dirigeva verso Aosta (Augusta Pretoria) passando da Ivrea (Eporedia).

Verso il 1000 si assiste ad un primo cambiamento del territorio , questo accade quando i monaci si insediarono nella selva e in mezzo alla distesa paludosa. Infatti nella zona di San Germano nacque la prima abbazia , che i Benedettini chiamarono San Michele di Lucedio prima e poi di San Germano. L'opera dei Benedettini incide profondamente sull'ambiente , bonificano il terreno scavando i fontanili e reggimentando le acque.

| Alcune delle fontane nel territorio sangermanese........ | lo scavo dei fontanili avveniva iniziando dalla ricerca di una sorgente d'acqua freatica che affiorava dal terreno , e scavando un fosso per trasferire l'acqua sorgiva al luogo prescelto per l'irrigazione . La lunghezza del fontanile poteva arrivare anche a diversi chilometri. Il punto dove l'acqua sorgiva dava inizio al fontanile , é chiamata "OC" (occhio) dalla sua forma caratteristica. |

| La fontana del Moruto | |

| La fontana Bassana | |

| La fontana delle Tane | |

| La fontana del Capitolo | |

| La fontana Corbetto | |

| La fontana del Gallione | |

| La fontana dei Pozzi | |

| La fontana di Robarello | |

| La fontana della Lesca |

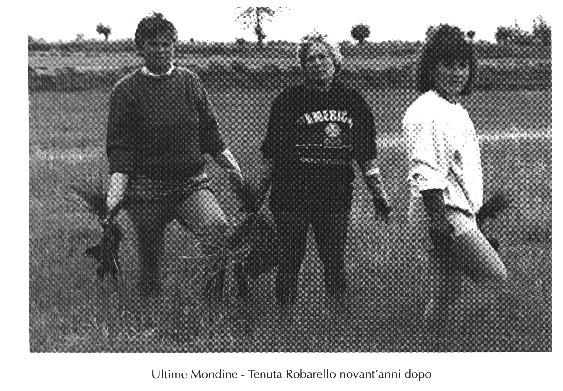

I fontanili sono stati per tutto il Medioevo , l'ossatura del sistema irriguo per l'agricoltura e la fonte idrica primaria per il fabbisogno di acqua potabile per la popolazione. Si ricordano in paese quelli nei pressi o all'interno del centro abitato , ancora in uso fino a mezzo secolo fà. Funtanin dl'arbrin - Funtanin dal magu - Funtanin dl'amur , solo per citare i più importanti , altri esistevano sparsi nelle campagne , ed erano usati principalmente per dissetarsi durante , i lavori nei campi . Tra il XV e il XVI secolo la risicoltura raggiunge la pianura padana , incoraggiata dai Visconti prima e dagli Sforza poi; e successivamente verso la metà del Cinquecento appoggiata da Emanuele Filiberto .La comparsa del riso nella nostra zona è legata a due fattori. Il primo è dato dalle grandi opere di bonifica necessarie per la messa a coltura di vaste aree acquitrinose. Il secondo fattore è rappresentato da una crescente disponibilità di manodopera bracciantile stagionale, indispensabile per la risicoltura nel periodo della monda e in quello del raccolto. Per tutto il Cinquecento e per parte del Seicento le autorità spagnole, che estendono i loro domini milanesi sulle province di Novara e Vercelli , periodicamente lanciano la loro offensiva contro le risaie, responsabili a loro dire del diffondersi di malattie contagiose di vario genere. Nulla possono tuttavia le loro grida: la resa del cereale acquatico è per quei tempi sbalorditiva e , in un epoca in cui le carestie visitano ciclicamente ogni paese, il riso può rappresentare la salvezza. Nel Settecento il riso diviene l'alimento base dell'esercito sabaudo e i contadini imparano che la minestra di riso alternata alla polenta è in grado di scongiurare la pellagra. Con l'introduzione della coltura del riso verso la seconda metà del 400° , il territorio muta di nuovo. A guardare dalla sua progressiva diffusione il riso aveva soppiantato le precedenti culture , grazie all'abbondanza di quelle acque che avevano limitato per secoli lo sviluppo della zona.Sempre verso la fine del 400° inizia la costruzione del Naviglio d'Ivrea , ma nel nostro territorio non sarà attivo se non dopo la meta del 600° . Ma è solo dalla metà dell'800 , con la costruzione del Canale Cavour , che il sistema irriguo dei fontanili viene a poco a poco abbandonato e sostituito dall'acqua dei canali proveniente dai grandi fiumi (Po e Dora Baltea).

L'ORFINALE

Un discorso a parte deve esser fatto per L'Orfinale che scorre ai margini del territorio sangermanese e che dal suo nome rivela un'antica denominazione di origine celtica e romana ( Or = Rio ), come corso d'acqua per regimentare la raccolta d'acque in un territorio anticamente paludoso nel territorio di Vettignè e convogliarle nelle fini di Quinto al fiume Cervo. L'importanza del corso d'acqua nel tempo passato è testimoniato dai suoi vari passaggi di proprietà tra le varie comunità che attraversa.

1681 - Convenzione tra la comunità di S. Germano ed il conte e cav. Antonio Francesco Avogadro di Casanova relativo al divieto della comunità di costruire chiuse ed estrarre acqua dall'Orfinale

1697 - Copia di atti civili relativi al rettilineamento del cavo dell'Orfinale sui territori di S.Germano, Olcenengo e Casanova

1726 - Scrittura di convenzione tra i conti di Quinto e Casanova relativa all'acquisto dell'Orfinale dalla comunità di S. Germano

1727/1768 - Convenzione tra i conti Buronzo di Villa Avogadro di Casanova e Avogadro di Quinto relativa all'acquisto dell'acqua dell'Orfinale della comunità di S.Germano e relazione del perito

1727 - Acquisto del conte di Villa Maria Bernardo Buronzo della comunità di S.Germano della regione sull'Orfinale tra i territori di S.Germano e Casanova

1767/1768 - Atti per il rettilineamento del cavo dell'Orfinale nei territori di S.Germano, Olcenengo e Casanova ad istanza del principe della Cisterna

1827 - Scrittura di convenzione tra il conte Felice Avogadro di Quinto e l'affittavolo Antonio Pugno di S.Germano concernente l'affittamento del Molino e della Pista a Quinto

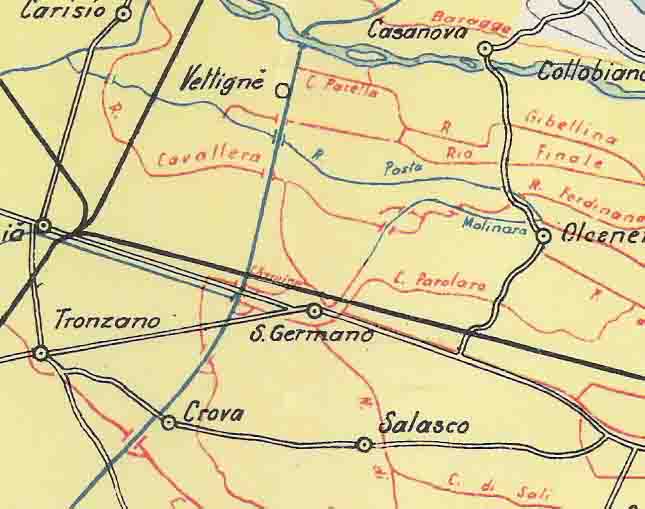

NAVIGLI NEL TERRITORIO DI SAN GERMANO

Il naviglio, già detto del Borgo ed ora d'Ivrea, che trae la sua origine sotto le mura della città d'Ivrea, e viene a scalcarsi nel Sesia presso Vercelli. La sua lunghezza è di metri 73,920: esso porta ordinariamente 52 ruote d'acqua di piedi cubi 2. 6. 3 ciascuna ogni minuto secondo di tempo, pari a moduli decimali 306. 59. Scorre da ponente a levante della provincia passando sui territorii di Cigliano, Moncrivello, Borgo d'Alice, Alice, Santià, Tronzano, s. Germano e Vercelli.

Questo naviglio fu ideato da Amedeo ViII, intrapreso dalla duchessa Jolanda nell'anno 1476; ed i lavori ne vennero ripresi nel secolo xvi. Le contingenze de'tempi furono cagione clic non solo quest'opera non venne condotta a perfezione , ma come derelitta rendevasi inutile. Il marchese Carlo Giacinto di Pianezza si assunse il carico di perfezionarla a sue spese in modo che il naviglio si rendesse navigabile, come si riconosce da ducali patenti del 7 di giugno del 1651 , con cui fu conceduta la metà delle rendite del naviglio medesimo, con condizione che le R. finanze rimborsar Io dovessero della metà del dispendio , che sarebbesi liquidato. La concessione venne fatta in modo, che il concessionario godesse tutti i diritti e privilegi, che richiedeva una sj grande impresa, li marchese di Pianezza diede mano all'opera. In virtù di patenti dell'I 1 marzo 1670 si stabilì in via di transazione che egli aver dovesse in feudo tutto quel naviglio con tutti i suoi privilegi, e funne investito addì 3 d'aprile del 1674.

Morto il marchese nel 1709 il naviglio passò alla figlia D. Irene Simiana Imperiale,, principessa di Francavilla, quindi alla famiglia Solaro del Borgo, che lo vendè alle R. finanze con istrumento del. 24 d'agosto 1820. Questo canale fu sino al 1700 anche destinato per la navigazione da Ivrea a Vercelli; ma dappoi a misura che le strade si perfezionarono ed i bisogni dell'agricoltura così crebbero, che l'acqua acquistò molto prezzo, si andarono distruggendo i sostegni lungh'esso esistenti per potervi introdurre maggior corpo d'acqua, il prodotto della quale divenne poi siffatto , che , data al naviglio tutta la maggior possibile declività, si destinò esclusivamente all'irrigazione.

° Il naviletto del Termine . chiamato anche Pàscolo , di tnet. 2,i64 di lunghezza, derivasi alla sinistra Sponda del naviglio d'Ivrea, poco al dissotto dell'abitato di Santià; si dirige verso s. Germano alla roggia Molinara in vicinanza dell'abitato di detto luogo.

° Il naviletto di Salasco lungo metri 5,941, che si dirama a destra del naviglio d'Ivrea poco al dissopra dei molini demaniali di s. Germano, si dirige a Salasco, ed irriga i territorii di Salasco , di s. Germano , di Selve , della Veneria di Lignana, e successivamente colla riunione di altre acque demaniali, bagna le terre di Desana , Costanzana , Stroppiana , Asigliano ecc. A questo naviletto si unisce pure il cavetto della Strella.

° Il naviletto di Robarello , denominato anche di Olcenengo , di met. 4,158 di lunghezza derivasi dal naviglio d'Ivrea, poco inferiormente a s. Germano; passa sotto la strada reale di Milano , e si dirige al distretto compreso fra detta strada ed il torrente Elvo unendosi alle acque della roggia Molinara di s. Germano , ove serve ad irrigare diversi tenimenti; i suoi scoli puonno essere ricondotti nel naviglio in vicinanza del territorio di Vercelli.

La roggia Molinara di s. Germano, la quale prende origìfte nelle vicinanze di Viltignè, e ricevendo acque ili scaturigini , del naviletto del Termine e del Robarello , provvede alla irrigazione di varii tenimenti situati fra la strada reale di Milano ed il torrente Elvo. La sua lunghezza è di met. 7487.

|

Da una fotografia di Antonio Corona |

da un dipinto di Enzo Gazzone |

Il CANALE CAVOUR

Nella prima metà

dell'ottocento la situazione delle irrigazioni in Piemonte si

presentava piuttosto sviluppata nella parte centro-occidentale della regione

(tra i fiumi Dora Baltea e Sesia), ove le campagne godevano già del beneficio

di sistemi irrigui diffusi e in alcuni casi di antica pratica;  ad

est del fiume Sesia, invece, la condizione irrigua era ancora arretrata e di

tipo oasistico. Può essere utile qui accennare che già a partire dalla seconda

metà del settecento l'Europa e successivamente l'Italia erano state interessate

da un forte processo di riorganizzazione del settore agricolo, da alcuni

studiosi definito «prima rivoluzione verde», che doveva portare, nel volgere

di alcuni decenni, l'agricoltura padana ai massimi livelli di sviluppo e di

produttività. Ampia eco dei risultati raggiunti, anche dal punto di vista

paesaggistico, si trova negli scritti dei viaggiatori stranieri in visita

all'Italia e degli studiosi italiani della metà dell'ottocento (tra cui

l'inglese Robert Campbell, il francese Albert Hèrisson e poi Carlo Cattaneo e

altri). Per l'agricoltura il cambiamento si realizzò soprattutto con

trasformazioni di carattere tecnico-organizzativo e di tipo strutturale,

stimolate, in primo luogo, dalla necessità di aumentare i mezzi di

sostentamento per una popolazione in rapida crescita.

ad

est del fiume Sesia, invece, la condizione irrigua era ancora arretrata e di

tipo oasistico. Può essere utile qui accennare che già a partire dalla seconda

metà del settecento l'Europa e successivamente l'Italia erano state interessate

da un forte processo di riorganizzazione del settore agricolo, da alcuni

studiosi definito «prima rivoluzione verde», che doveva portare, nel volgere

di alcuni decenni, l'agricoltura padana ai massimi livelli di sviluppo e di

produttività. Ampia eco dei risultati raggiunti, anche dal punto di vista

paesaggistico, si trova negli scritti dei viaggiatori stranieri in visita

all'Italia e degli studiosi italiani della metà dell'ottocento (tra cui

l'inglese Robert Campbell, il francese Albert Hèrisson e poi Carlo Cattaneo e

altri). Per l'agricoltura il cambiamento si realizzò soprattutto con

trasformazioni di carattere tecnico-organizzativo e di tipo strutturale,

stimolate, in primo luogo, dalla necessità di aumentare i mezzi di

sostentamento per una popolazione in rapida crescita.

Le trasformazioni del primo tipo si concretizzarono con

l'adozione delle rotazioni colturali, effettuate anche attraverso l'introduzione

di nuove coltivazioni (soprattutto leguminose foraggere, in grado di apportare

sostanze azotate al terreno) e con l'abolizione del «maggese» (periodica messa

in riposo del terreno); ma l'elemento veramente innovativo dell'assetto agricolo

padano fu lo sviluppo delle irrigazioni e delle bonifiche, realizzate da questo

periodo in poi con spirito e volontà imprenditoriali.

A favorire il processo sopra descritto si ricorda che,

sempre a partire dalla metà-fine del XVIII secolo, diversi furono i

provvedimenti sabaudi tendenti, da un lato, a ridurre la frammentarietà delle

concessioni che riguardavano l'utilizzazione delle acque e, dall'altro, a

raggiungere l'unitarietà dei metodi di misurazione e del regime giuridico che

le riguardava; tutto ciò finalizzato, sul lungo periodo, ad un più razionale e

generalizzato sfruttamento delle risor-se idriche e, nell'immediato, alla

riduzione della notevole conflittualità esistente in materia.

Anche sotto il profilo delle strutture fondiarie si

verifica-rono sostanziali mutamenti: dalla frammentazione dei feudi, awenuta in

periodo napoleonico, nacque un diverso modello fondiario, che nell'area tra Dora

Baltea, Ticino e Po manten-ne la dimensione aziendale ancora piuttosto

rilevante, ma che in taluni casi raggiunse i limiti della polverizzazione.

Il fenomeno della conservazione della proprietà terriera

entro dimensioni economicamente redditizie fu reso possibile, tra l'altro,

dall'affermazione, nel XIX secolo, della figura del grande affittuario a

crescente valenza imprenditoriale e capitalistica e dalla diffusione, sia pure

incompleta, di un'irrigazione fondata sull'uso di grandi quantitativi d'acqua,

necessari soprattutto per la coltura del riso.

E fu proprio il desiderio di estendere la coltivazione del

riso, considerata assai remunerativa, anche alla parte di pia-nura che mancava

della dotazione irrigua, a spingere gli abitanti di tale territorio - principali

interessati - ma anche i sovrani ad occuparsi del problema.

Così si esprimeva Carlo Alberto in un proprio Brevetto del

1842 che autorizzava uno stanziamento annuale «per l'apertura di nuovi canali

di irrigazione, onde condurre oltre Sesia le acque delta Dora Baltea.

Fra gli oggetti di pubblica prosperità che andiamo

meditando havvi quello importantissimo dell'apertura, già anticamente

immaginata dai Nostri gloriosi antenati, di nuovi canali d'irriga-zione onde

condurre oltre Sesia le acque della Dora Baltea al fine di togliere alla

sterilità, a vantaggio della ricchezza pubblica, vastissime superficie di

terre, che giacciono incolte per diffetto d'acqua che le fertilizzi: ma le

difficoltà negli andati tempi incon-trate rispetto alla esecuzione dei vasti

progetti in allora formati hanno resi necessari nuovi studi in proposito, i

quali essendo tuttavia ragione di gravissime considerazioni, non è pur anco

possi-bile di conoscere il montante della totale occorrente spesa

È questa, si ritiene, la prima testimonianza certa della

volontà - ai massimi livelli istituzionali dello Stato - di realizzare un

disegno che trova le sue radici in un «discorso» di padre Tommaso Bertone da

Cavaglià stampato nel 16332. Si trattava dell'idea di portare il beneficio

dell'irrigazione in quantità adeguata e in forme sicure, quali solo l'attingimento

da un grande fiume, il Po o la Dora Baltea, poteva garantire, nel vasto

comprensorio di pianura costi-tuito dal Novarese e dalla Lomellina, che ne era

ancora privo. Il problema era squisitamente tecnico: scegliere la fonte di

approvvigionamento più dotata e sicura e individuare un tracciato compatibile

con le quote del terreno per condurre una ingente portata d'acqua al di là del

Sesia e fino al Ticino.

In una relazione dell'ing. Carlo Noè che non porta data ma

che si può collocare intorno al 1854, l'autore sintetizza i termini del

dibattito che da almeno un decennio si stava svolgendo sull'argomento.

«In Piemonte si ha principalmente la Dora Baltea tanto

ricca d'acqua in estate e che in questa stagione presenta il fenomeno di essere

in piena permanente per la minore inclinazione dei raggi solari rispetto ai

ghiacciai del Monte Bianco e del gran San Bernardo dai quali prende origine,

versando nel Po 300 e più metri cubi d'acqua d’avanzo dopo servite le

derivazioni dei Canali Demaniali da esse derivati e di altri di privata

spettanza per un volume complessivo di cento e più metri cubi il Tanaro

anch'esso ben dotato di acque perenni, e il Po, il gran collettore di essi fiumi

e di tutte le riviere discendenti nel gran bacino dell'Italia Settentrionale che

si racchiude fra le radici delle Alpi e quelle degli Apennini, tutti tre

alimentati dalle nevi perpetue delle Alte Alpi scorrono oziosamente sulla vasta

pianura e portano infruttuoso al mare pressochè intero il volume delle loro

acque, attendendo che l'industria umana accorra a profittarne secondo le

disposizioni in cui la natura ce le presenta come sorgenti d'una immensa

ricchezza a cui finora é mancato chi sapesse e potesse trovar modo e capitali

per farla valere a vantaggio comune di tutta la Società» (3).

L’idea di derivare portate irrigue per la Lomellina

poteva essere concretizzata, secondo studi e progetti anche molto antichi,

prolungando il canale di Cigliano, ora Depretis, oltre il Sesia, oppure

costruendo un nuovo canale che dopo aver attraversato il lago di Viverone «onde

ben anche giovarsi delle acque di questo nella scarsità che soffrono

ordinariamente in primavera le acque del/a Dora, e traver-sando per gallerie i

colli orientali del Canavese, piegasse poscia verso tramontana per raggiungere

il basso piano di Saluzzola e mettere capo alle baraggie Biellese e Vercellesi

[...] onde fornir loro per via irrigazione e trovar foce alla Sesia per

impinguare le acque sempre scarse in estate a van-taggio delle terre poste fra

Sesia e Ticino» (4) (progetto Costantino Vigitello e Ignazio Michela). Il

progetto si dimostrò subito irrealizzabile sia per problemi geologici che

altimetrici, né sorte migliore ebbe la successiva proposta di utilizzare

l'esistente Naviglio di Ivrea, opportuna-mente ampliato, per superare i rilievi

delle colline del Canavese senza dover ricorrere allo scavo di gallerie. Da

successivi studi parve tornare nuovamente attuale l'idea di potenziare e

prolungare il canale di Cigliano fino al Sesia.

Gli studi di Francesco Rossi

La svolta decisiva nella

ricerca della soluzione ottimale al problema si ebbe con il progetto

dell'agrimensore vercellese Francesco Rossi, già agente generale delle proprietà

del marchese Michele Cavour, padre di Camillo, il quale con felice intuito e in

controtendenza rispetto ad un'altra opinione diffusa, secondo cui per irrigare

la Lomellina si dovesse attingere acque dal Ticino, pensò e progettò la

costruzione di un canale che derivando acqua dal Po dopo l'immissione della Dora

Baltea, in territorio di Crescentino, attraversasse il Sesia tra Albano e

Oldenico e proseguisse attraverso il Novarese fino al Ticino.

Nel 1842 il Rossi iniziò il rilievo altimetrico del

territorio interessato, con il solo ausilio di un livello «a bocce o ad acqua»,

per dimostrare la validità della sua idea, basata sul presupposto che il Sesia

si trovasse ad una quota inferiore al Po alla sezione di Crescentino. L'impresa

durò cinque anni e fu coronata dal successo.

Ma nel frattempo, prima della conclusione della fatica del

Rossi, l'allora Ministro delle Finanze Ottavio Thaon di Revel aveva incaricato

gli ingegneri, Carlo Noé e Epifanio Fagnani di verificare la fattibilità di un

canale che dal Po conducesse acqua a vantaggio del Novarese e della Lomellina.

A questo punto occorre ricordare il dissidio profondo e

insanabile che caratterizzò la vicenda e i rapporti tra l'agri-mensore Rossi e

il Governo Sabaudo, nella persona, soprattutto, del conte Cavour.

Il figlio di Francesco Rossi, Antonio, scrisse e pubblicò

un «libello» (6) che aveva principalmente lo scopo di rivendicare la

ricompensa promessa e mai effettivamente riconosciuta al padre per l'attività

progettuale svolta.

In tale memoria il Rossi denunciò un radicale cambio di

atteggiamento del Governo (di cui era Ministro il Cavour) e dello stesso Sovrano

Carlo Alberto tra la fase iniziale della progettazione - vista con favore e

incoraggiata - e il momento conclusivo della fatica del padre, quando venne reso

noto l'effettivo tracciato che il nuovo canale doveva seguire.

Ed il motivo di questo mutamento, secondo il Rossi, stava

proprio nella delineazione del tracciato, che avrebbe tagliato in due esatte metà

la proprietà Cavour a Leri.

Le parole con cui viene espressa questa, secondo l'autore,

«verità storica» sono molto forti e piene di rancore, ran-core che, non si

fatica a capire, era dovuto al fatto che le incombenze successive a questo primo

progetto di grande massima erano state tolte al Rossi e affidate all'ing. Noè

e, soprattutto, che era mancato il riconoscimento, in termini di onori e di

corrispettivo economico, dei meriti dello stesso Francesco Rossi.

Gli studi di Carlo Noè

In effetti l'Amministrazione

Finanziaria aveva già affi-dato nel 1844, come si e' detto, ai due ingegneri Noè

e Fagnani una sorta di verifica della fattibilità di «derivare un Naviglio dal

fiume Po presso Crescentino, il quale traversan-do l'agro Vercellese, porti il

beneficio della irrigazione nelle vaste regioni tuttora asciutte delle Provincie

di Novara e Lomellina». Incarico pressoché identico venne anche affidato ad

una Commissione di quattro ingegneri (Pietro Bosso, Carlo Noè, Ignazio Michela

e Mercalli).

Le conclusioni della verifica furono anticipate in una

relazione di Noè dello stesso 1844, in cui concorda piena-mente con le ipotesi

di Francesco Rossi, alla luce delle verifiche altimetriche e delle livellazioni

tra il punto di presa, in territorio di Crescentino e il fiume Sesia,

concludendo entusiasticamente: «la magnifica opera, di cui si tratta non avrà

altra di simil genere in Europa, che gli potrà star a fron-te: e la sua

formazione segnerà l'epoca la più fortunata nella storia dei miglioramenti

procurati all'agricoltura ed al commercio dall'augustissima e beneficentissima

Reale Casa di Savoja ai suoi ognora felicitati sudditi».

La spesa prevista per la nuova opera, secondo il preventivo

di massima, assommava a 10 milioni di lire.

In questa relazione era previsto l'utilizzo del nuovo

canale anche per la navigazione, oltre che per l'irrigazione e veniva ipotizzato

un risparmio sui costi di trasporto delle derrate tra Torino e Milano

(attraverso il Po, il nuovo cana-le, il Ticino e il Naviglio Grande), tale da

compensare le spese annue di manutenzione del canale stesso.

Nella relazione successiva, del 1845, sottoscritta da tutti

i membri della Commissione incaricata di verificare il pro-getto Rossi (8)

veniva suggerita l'opportunità di spostare la presa del canale più a monte nel

Po, e ciò con il duplice scopo di evitare i perturbamenti idraulici alla presa

del canale che potrebbero derivare dall'immediata vicinanza dell'immissione

della Dora Baltea in Po, e contemporaneamente avere un punto di partenza del

canale a quota più elevata e quindi di maggior garanzia per avere una giusta

pendenza del tracciato del canale verso il Sesia.

Infine, dalla relazione Noè e Fagnani del 1846 si evince

che la soluzione ottimale per la nuova derivazione doveva essere individuata

nella sezione del Po posta a circa 550 metri a valle della confluenza della Dora

nel Po.

Gli stessi ingegneri presentarono una stima preventiva

delle spese occorrenti per la realizzazione del canale, datata 25 agosto 1846,

assommante a 8.878.886 lire.

Le vicende belliche e politiche del 1848 interruppero

bruscamente il dibattito nel frattempo sorto tra fautori e oppositori del

progetto.

Superate le vicissitudini della prima guerra di

indipendenza, il conte Camillo di Cavour; Ministro dell'Agricoltura e del

Commercio, affidò, nel 1853, proprio al Noè l'incarico ufficiale di esaminare

il progetto Rossi e di riferirne allo stesso Cavour; per l'esperienza nel

frattempo maturata dal Noè sull'argomento e per la sua conoscenza dei

precedenti progetti.

Sembra opportuno a questo punto fare un breve cenno alla

figura dell'ing. Carlo Noè, il vero artefice del canale Cavour.

Dipendente dell'Azienda Generale delle Regie Finanze dal

1838, Carlo Noè fu Ispettore Ingegnere e Direttore Generale Tecnico

dell'Ufficio dei Regi Canali nel periodo cruciale della progettazione e poi

della costruzione del grande canale. Nel momento in cui gli venne affidata la

progettazione esecutiva del canale (1853) aveva acquisito una notevole

esperienza nella direzione tecnica della rete di canalizzazione; non stupisce il

fatto che, tenuto conto del-l'alto livello professionale ed operativo dei

componenti l'Ufficio, Camillo Cavour nel momento in cui intravvide la possibilità

di realizzazione concreta del grande canale abbia affidato proprio a lui, uomo

di sua fiducia e con alle spalle l'efficiente organizzazione statale, la

progettazione esecutiva e la realizzazione, forse facendo con ciò torto al più

modesto ma geniale Francesco Rossi, che certo non aveva titoli né disponeva di

strutture adeguate.

Durante la 2a guerra di indipendenza (1859) fu Noè che

progettò e mise in atto un ardito disegno per fermare l'a-vanzata degli

austriaci verso Torino: facendo aprire tutte le paratoie dei canali del

Vercellese allagò l'intero territorio tra Sesia e Dora Baltea, gettando

l'esercito austriaco nel disorientamento e nella confusione e provocandone la

rapi-da ritirata (10).

Le osservazioni presentate dal Noè nella relazione non

datata, ma collocabile nel 1854, citata (11), furono sostanzialmente favorevoli

alla scelta del fiume Po come fonte alimentatrice sia per il potere

fertilizzante delle sue acque sia per la sicurezza durante tutto l'arco

dell'anno delle sue dotazioni. Qualche perplessità espresse sull'individuazione

del punto di presa a Crescentino, determinata soprattutto dall'osservazione che

portando la derivazione dal Po più a monte del punto indicato si sarebbe potuto

far godere dei benefici dell'irrigazione una superficie maggiore di territorio

vercellese e poi novarese, situata a nord della linea del canale prima indicata.

Inoltre l'innalzamento verso nord del tracciato avrebbe permesso, secondo l'ing.

Noè, l'utilizzazione delle acque delle rogge Mora, Busca e Biraga che, derivate

dal Sesia più a nord, potevano essere distribuite per l'irrigazione

dell'altipiano novarese, mentre i tratti di alveo delle suddette rogge posti a

sud potevano poi essere utilizzati per convogliare le acque di Po del nuovo

canale verso il Basso Novarese e la Lomellina. Infine, osservava il Noè, la

costruzione del nuovo canale oltre a recare un notevole vantaggio

all'agricoltura avrebbe costituito «un mezzo validissimo di difesa strategica

in caso di guerra», quasi presentendo l'evento di cui si è detto poco sopra,

effettivamente verificatosi durante la seconda guerra di indipendenza.

Nell'ipotesi formulata di spostare la derivazione del Po a

monte di Crescentino il Noè individuava Chivasso come possibile sito, in quanto

nel tratto di Po compreso tra Chivasso e Torino si incontrano ben quattro

torrenti che si immettono nel fiume e che avrebbero creato grosse difficoltà

idrauliche alla costruzione di una traversa di derivazione.

Chivasso dunque risultò la soluzione vincente: con legge

25 agosto 1862 finalmente venne deliberata la costru-zione e l'esercizio del

canale, con derivazione dal Po in quel territorio; con la stessa legge al nuovo

acquedotto venne dato il nome di canale Cavour.

La derivazione fu dunque fissata in sponda sinistra del

fiume Po, a circa 400 metri a valle del ponte per la strada «postale»

Torino-Casale, mediante una chiusa normale all'asse longitudinale del fiume.

La costruzione del canale

La forma scelta per il

finanziamento dell'opera, per la quale era prevista una spesa salita nel

frattempo a 80 milio-ni di lire, fu quella dell'affidamento, tramite

concessione, dell'esecuzione dei lavori e dell'esercizio del canale stesso ad

una Società di finanzieri francesi e inglesi per un periodo di 50 anni.

In realtà la scelta fatta non aveva risolto tutti i

problemi: già poco tempo dopo l'entrata in funzione la fonte alimenta-trice

costituita dal Po venne riconosciuta insufficiente, soprattutto durante la

stagione estiva, e fu pertanto deciso di integrarla con acque di Dora Baltea.

L’integrazione fu realizzata con la costruzione, nel 1868, di un breve canale,

il canale Farini, che congiungeva appunto la Dora al canale Cavour.

Tralasciando le vicende giuridiche e finanziarie che

caratterizzarono la costituzione, l'attività e il fallimento della Compagnia

Generale dei Canali d'Irrigazione Italiani (Canali Cavour), l'organismo in

origine creato dai finanzie-ri francesi e inglesi per la gestione di questo

grande «affare» - vicende che meriterebbero di costituire argomento di

apposito studio - si vuole qui brevemente accennare all'organizzazione e alla

conduzione dei lavori.

Considerata la lunghezza dell'asta del canale (km 82,330),

la sezione (40 metri nel tronco iniziale e che va riducendosi fino a 20, dal km

8,5 al km 62 e ulteriormente nella parte finale) e la portata prevista (110

m3/s, di cui 90 destinati all'Est Sesia), si ritenne indispensabile la creazione

di molteplici cantieri di lavoro lungo tutto l'asse del medesimo per favorire la

realizzazione contemporanea dei manufatti. Anche l'organizzazione esecutiva del

personale venne dimensionata e gestita di conseguenza.

In particolare, il personale Tecnico Dirigente, alle

dipendenze della Direzione Generale Tecnica della Compagnia, a Torino, era

suddiviso in 4 Ispezioni, ciascuna delle quali sovrintendeva a due Riparti; tali

Ispezioni erano così delimitate: la prima dal Po alla Dora Baltea; la seconda

dalla Dora Baltea al Cervo; la terza dal Cervo al Sesia; infine l'ultima dal

Sesia al Ticino.

A capo di ogni Ispezione vi era un Ispettore il quale aveva

alle sue dirette dipendenze un ingegnere aggiunto ed un aiutante ingegnere. Agli

Ispettori veniva attribuita una molteplicità di incarichi che andavano

dall'alta sorveglianza della costruzione del canale all'attenta vigilanza che

venissero seguite le istruzioni della Direzione Generale Tecnica, sia nelle

modalità di realizzazione che nella scelta dei materiali; dagli studi

riguardanti l'esercizio del nuovo canale all'assistenza per le pratiche relative

alle espropriazioni dei terreni; dalla verifica dei tracciamenti alla provvista,

da farsi con particolare oculatezza, della quantità di materiale e forza-lavoro

operaia sufficiente all'entità delle opere richieste e altro ancora.

Ciascun riparto, invece, era diretto da un ingegnere (detto

«di Riparto») al quale sottostavano i misuratori e la manovalanza operaia. Ai

suddetti responsabili spettava la concreta e costante sovrintendenza delle

opere, rilevando piani e stilando profili; preoccupandosi che i materiali di

ogni genere fossero verificati e collaudati, visitando, poi, settimanalmente i

cantieri di fabbricazione dei laterizi e ove del caso, provvedendo anche al

licenziamento del personale assistente ed operaio riconosciuto inabile o

turbolento (12).

Infine, solo per accennare rapidamente ai «mezzi d'opera»

utilizzati lungo la linea del canale, va ricordato che, oltre agli otto cantieri

di costruzione, altri quattordici erano i depositi di «considerevoli

approvvigionamenti», nei quali si trovavano «le masse di materiali da

costruzione» (legnami, pietre da taglio, massi di roccia e ciottoloni, ferro di

fucina, calce idraulica, pozzolana e altri ancora) ed altresì un considerevole

numero di macchine, utensili e materiali di riserva, lasciati in deposito

dall'Impresa costruttrice.

Per approvvigionare i cantieri di laterizi vennero

realiz-zate ben 76 fornaci, che provvidero alla produzione dei 120 milioni di

mattoni utilizzati per la costruzione del canale.

I massi di roccia, nella quantità di 59.000 metri cubi,

vennero estratti dalle colline dirimpetto alla derivazione del canale a Chivasso.

A tutti gli effetti l'imponenza, il prestigio, il valore di

un'opera di tal portata non potrebbero essere correttamente valutati se non si

volgesse almeno uno sguardo complessivo a quell'assetto strutturale, sopra

accennato, che ne costituì il nerbo portante e ne rese possibile l'attuazione

avvalendosi, peraltro, di una forza-lavoro operaia, distinta in specifici ruoli,

pari alle 14.000 unità giorno.

1112 aprile 1866, a meno di tre anni dalla posa della prima

pietra, a Chivasso il principe Eugenio di Savoia Carignano procedeva alla

solenne inaugurazione del nuovo canale, alla presenza dei Ministri

dell'Agricoltura e delle Finanze e di molte altre autorità civili e militari.

Il settimanale milanese «L’emporio pittoresco» del 19

maggio 1866 così descrive la cerimonia: «In mezzo al canale stava eretto un

suntuoso ed elegante padiglione sotto cui si compievano i riti solenni. Ad un

tratto il Principe dato di piglio ad una manovella, mosse il primo giro e,

aperte le bocche, l'acqua si precipitò fragorosa nel nuovo sbocco apertole fra

il raddoppiar delle grida di gioia e lo sparo di morta retti».

Trovava in tal modo compimento il più grande canale

d'irrigazione in Italia.

Nel ventennio intercorso tra la sua prima progettazione e

la sua ultimazione molti mutamenti si erano verificati nella situazione

politico-economica del Paese: tra i più significativi si ricorda il compimento

dell'unificazione d'Italia e la conseguente trasformazione del Piemonte da realtà

statale a realtà regionale; inoltre nello stesso anno (1861) era venuto a

mancare il conte Camillo Cavour, figura di primissimo piano nel processo di

sviluppo dell'agricoltura italiana, vero centro propulsore delle realizzazioni

irrigue piemontesi (11).

Si può pertanto affermare che i tempi maturi per la

realizzazione del progetto coincisero con un momento particolarmente felice, e

mai più ripetuto, per l'agricoltura piemontese: il canale Cavour può dunque

essere considerato un'opera straordinaria resa possibile dalla capacità

dell'ingegno umano, dalle conquiste del progresso tecnologico e

dall'imperscrutabile cammino della storia.

1864 - Lavori di prosciugamento al casello Naia presso San Germano per la costruzione della fondazione dell'incrocio tra il canale Cavour e il Naviglio d'Ivrea

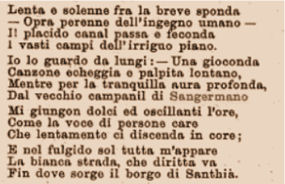

Il Nostro Poeta Giuseppe Deabate ha dedicato una breve poesia al Canale Cavour

| Il NAVIGLIO D'IVREA | |

|

La Storia La sua costruzione si colloca nel contesto delle grandi opere di canalizzazione che dal XV secolo vennero avviate nello Stato sabaudo per irrigare, fornire forza motrice a diverse strutture produttive e facilitare attraverso la navigazione il collegamento, il commercio e il trasporto di materiali (tra cui il sale, bene assai prezioso, soggetto a dazi e gabelle). Dallo studio delle fonti4 emerge anzitutto il ruolo dei Savoia, che intervennero direttamente nella costruzione del Naviglio ed emanarono leggi e patenti per favorirne la realizzazione e l’esercizio. L’opera viene avviata su committenza della duchessa Jolanda di Valois, moglie di Amedeo IX di Savoia, che fu promotrice di altri canali, tra cui quello da Chambéry al lago di Ginevra. I lavori di costruzione vennero iniziati nel 1468, in seguito a uno “stabilimento” del 26 gennaio 1466 con cui Amedeo IX “concedeva” alla consorte di derivare dalla Dora Baltea l’acqua per il canale “et farla condur per Cigliano et altri luoghi nel Vercellese, con facoltà di far sopra esso Naviglio construer molini et altri ordegni, e goder dei redditi”.5 Nel 1471 una “relatione” dei livellatori del Naviglio attestava il notevole avanzamento delle opere di scavo ed evidenziava al contempo il rilevante ruolo di questi tecnici, che avevano il compito di individuare il miglior tracciato planimetrico e altimetrico, che consentisse di costruire con facilità i salti idraulici e di orientare il progetto del cavo dell’alveo a criteri di massima economia.6 Nell’Agosto 1472 il Naviglio era navigabile e poteva ritenersi ultimato7 (Gabotto 1893). Atti di visita e documenti di cantiere forniscono preziose informazioni su tecniche e mezzi utilizzati per i lavori di scavo – particolarmente difficoltosi risultavano quelli nella roccia – e per le opere di costruzione; riportano inoltre indicazioni sui criteri di scelta del tracciato dei canali e sulle loro sezioni, sulla lastricatura in pietra di sponde e fondo nei casi di maggiore permeabilità del terreno, sulle opere di derivazione, costituite da dighe fatte con pali, rami e pietre, da “bocchette” e da modulatori che avevano lo scopo di mantenere una portata costante e non superiore a quella richiesta8 (condizione indispensabile per il funzionamento dei mulini). La rete dei canali era chiamata a rispondere, oltre che alle funzioni di collegamento e di trasporto, a due fondamentali esigenze, talora contrastanti tra loro in relazione alla periodicità della disponibilità delle acque: l’irrigazione a fini agricoli e l’utilizzo della forza motrice per azionare i mulini e i meccanismi produttivi.9 L’importanza dello sfruttamento delle acque del Naviglio è attestata da norme specifiche inerenti alla concessione di diritti d’uso, alla regolamentazione delle forme di adacquamento e alla gestione della rete dei canali, oltre che dai frequenti contenziosi che vedono coinvolti il governo centrale e gli organi locali. La grande rilevanza del canale per il territorio interessato dal suo corso si protrae nei secoli successivi, durante i quali è testimoniata dalla ricca documentazione cartografica e grafica relativa al Naviglio e ai canali, rogge e “bealere” (canali artificiali di maggiori dimensioni) da esso derivati. Essa comprende carte e disegni elaborati tra il XVI e il XX secolo da una folta schiera di ingegneri, architetti, geometri e misuratori attivi per le diverse committenze (di Stato, delle comunità locali, di privati, di enti religiosi), le cui caratteristiche variano a seconda della datazione, delle ragioni per cui furono prodotti e della formazione e competenze degli autori. Tali documenti, fondamentali per la conoscenza della storia del Naviglio e delle trasformazioni del territorio circostante, attestano nel corso dei secoli i progressi dell’ingegneria idraulica in Piemonte e delle soluzioni adottate nella progettazione di macchine e strumenti per il controllo del sistema idrico territoriale a scopi civili. La testimonianza iconografica cronologicamente più vicina alla condizione del Naviglio visto da Leonardo è il progetto per la ristrutturazione e riqualificazione del canale preparato nel 1566 da Alessandro Resta su committenza di Emanuele Filiberto di Savoia (Fig. 1). Resta era figura poliedrica, ingegnere idraulico, architetto, cartografo e livellatore ‘milanese’ che il duca chiama al suo servizio nel 1562 quando, nell’ambito della ricostruzione politica ed economica dello Stato successiva alla fine della dominazione francese, sancita dal trattato di Cateau-Cambrésis (1559), avvia importanti opere di canalizzazione ed emana leggi per favorirne la realizzazione e l’esercizio (Merlin 1987). In periodo coevo Resta è impegnato a Lucca nel progetto di trasformazione delle difese della città, di opere idrauliche e come cartografo (Natoli 2007). Nel 1566 viene incaricato da Emanuele Filiberto della riqualificazione del Naviglio di Ivrea che, a circa un secolo dalla sua costruzione, presentava già numerosi problemi, con il susseguirsi di danni, rotture e fenomeni di insabbiamento dell’alveo, spesso provocati dalle alluvioni, che ne precludevano l’utilizzo anche per lunghi periodi. Al progetto si accompagna una lunga e dettagliata relazione sullo stato del canale, in cui viene ribadita la sua importanza irrigua e per l’alimentazione di mulini e “artifizi”; e vengono del pari indicate le “ripparazioni” e opere di manutenzione necessarie.10 Resta progetta interventi atti a sfruttare al meglio le acque della Dora, poiché “s’intende augmentar di molta aqua detto navillio”. Il documento iconografico è di particolare interesse in quanto rileva “la situazione del Naviglio, che va da Ivrea a Vercelli”, con il nome dei possessori di “bocchetti e terre” da esso alimentati e restituisce l’esatta situazione del corso d’acqua alla seconda metà del XVI secolo, illustrando in modo chiaro il territorio interessato dalla sua presenza, con l’indicazione di ponti e cascine.11 Costituisce inoltre una significativa testimonianza delle soluzioni tecniche adottate nell’ambito dell’ingegneria idraulica a circa cinquant’anni dalla morte di Leonardo. Il centro del foglio è occupato dal progetto per il “sostegno d’acqua”, la diga a tracimazione per la derivazione dell’acqua del Naviglio dalla Dora o “traversa”, cioè lo sbarramento di limitata altezza che serve, appunto, per il sostegno dell’acqua a monte, accompagnato da indicazioni su forma, tecniche e materiali da utilizzare per rendere l’opera duratura: “forma, come si dovrebbe far il sostegno d’l’aqua per el Naviglio nostro volendolo fare, di pietre, et calcina, et si manterrà benissimo facendolo amodo”; “li inter palifichatto, se farà, di pietre, et terreno equato. Più le pietre sarano grosse, sarano meglior. Ressetandole benissime come, se si volessero murare con calcina”; “forma, come si potrebe far el sustegno seu giusa sopra el lago per mandar l’aqua nel naviglio, et le balchonere segnato di color gialdo, si puotrano coprire per più mantenimento di legna et si puotrà dirli opra fatta in perpetuo conforme ale altre fabriche”. Nella parte inferiore del foglio sono inoltre raffigurate, in pianta, alzato e sezione, opere di derivazione e regolazione dell’acqua (“bocchette” con paratoie), lo sportello di una conca (porta a due battenti ad angolo ideata da Leonardo) e uno scaricatore. È interessante rilevare che l’imbocco del Naviglio mantiene ancora oggi caratteristiche coerenti con quanto rappresentato nel XVI secolo. Il progetto di Resta non risolse tuttavia i problemi di manutenzione e funzionamento del canale. Tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento vennero coinvolti in progetti e interventi di riparazione all’imboccatura e all’alveo del Naviglio i principali ingegneri dell’epoca: tra di essi il vercellese Melchiorre Piantino e il milanese Pietro Antonio Barca (Viganò 2007), ingegneri impegnati in periodo coevo in altre importanti opere idrauliche dello Stato sabaudo (Carità 1991, 406-407), insieme agli ingegneri ducali Ascanio Vitozzi (Viglino Davico 2003, in part. pp. 327-328) e Carlo di Castellamonte (Merlotti, Roggero 2016). Dalla seconda metà del XVII secolo vengono avviate ingenti opere di rifacimento, che permettono di superare i problemi che avevano compromesso il funzionamento del canale tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento. Il Naviglio viene “prolungato ed ampliato” con il contributo dell’ingegner Maurizio Valperga e torna a essere almeno in parte navigabile e a fornire acqua, per irrigare campi e prati, e forza motrice idraulica per l’attivazione dei mulini12 (Fig. 2); in alcuni casi l’acqua da esso derivata viene utilizzata anche per scopi difensivi. Le diverse modalità di sfruttamento delle sue acque sono illustrate in modo chiaro ed emblematico da due disegni degli anni ’70 e ’80 del Seicento inerenti alla parte del canale vicina a Vercelli, da cui emerge l’interazione delle opere idrauliche con i caratteri territoriali e urbani. Il primo disegno, di mano di Valperga, datato 1675 e sottoscritto dal duca Carlo Emanuele II, raffigura il tratto del Naviglio tra San Germano e Vercelli e riporta rogge, bealere e fontane derivate dal canale e cascine e mulini che si servono di tali acque. Il secondo disegno, del 1688, rappresenta la possibilità di utilizzo delle acque del Naviglio per incrementare le difese di Vercelli in prossimità della porta di Torino “in caso di guerra”. Sul margine inferiore destro del foglio sono annotate alcune “riflessioni” prettamente tecniche sulle modalità di realizzazione del fossato rispetto alla cortina delle fortificazioni; indicazioni analoghe sono illustrate in modo più esteso e dettagliato in un documento coevo ad esso collegato, in cui il duca Vittorio Amedeo II si esprime su tre diverse possibilità di “comunicazione delle acque della Sesia con quelle del Naviglio” prospettate su progetto dell’ingegner Valperga, poi rivisto dall’ingegner Ghiberti. L’importanza del Naviglio di Ivrea per il territorio circostante a livello irriguo e produttivo non viene meno nel corso dei secoli successivi, confermando l’interesse di Leonardo, che aveva saputo cogliere precocemente il valore dell’opera. La fitta rete di derivazioni, molte delle quali realizzate prima della metà del Settecento, cioè prima della codificazione dell’ingegneria idraulica come disciplina a sé stante, viene perfezionata tra Settecento e Ottocento, con interventi di miglioramento, potenziamento e riorganizzazione che riflettono l’attenzione della politica sabauda alla produttività della terra e i progressi in ambito tecnico e scientifico. Nel corso del Settecento il Piemonte è interessato da importanti cambiamenti nel campo dell’idraulica: l’affermazione, nel 1729, del principio di demanialità delle acque e la conseguente esigenza giuridico-amministrativa di regolare la misura e la distribuzione delle acque correnti porta nel 1763 alla costruzione fuori Torino, presso la cascina Parella, di uno dei più prestigiosi e attrezzati laboratori di idraulica del tempo (diretto da Francesco Domenico Michelotti, architetto idraulico e docente di matematica), la cui importanza viene riconosciuta anche a Parigi, determinando l’inserimento di Torino nel circuito scientifico internazionale. Al contempo la formazione teorica per gli ingegneri idraulici e per coloro che erano preposti alla misurazione e alla rappresentazione del territorio16 viene normata dallo Stato con il Manifesto del Magistrato della riforma riguardante gli studi, esami ed esercizio per le professioni di Agrimensore, Misuratore, Architetto civile e idraulico (1762): viene così stabilito un preciso collegamento tra un iter formativo preliminare, l’accertamento delle competenze e il successivo esercizio professionale, definendo inoltre una gerarchia tra le figure tecniche ‘civili’ (misuratori, agrimensori, architetti civili e idraulici). Le competenze degli architetti idraulici – in seguito chiamati ingegneri idraulici – si sostanziano sempre più su basi scientifiche: a loro è riservato il percorso di formazione più complesso e selettivo,17 in quanto preposti a intervenire sul territorio, dove progettano opere idrauliche e si occupano della misura e della distribuzione delle acque (Ferraresi 2004; Binaghi 2000, 275-276). Questo significativo cambiamento trova riscontro negli elaborati grafici dei professionisti chiamati a intervenire sulla rete di canalizzazioni derivate dal Naviglio di Ivrea: mappe, disegni e progetti realizzati dai principali esperti di idraulica attivi in Piemonte attestano aggiornamenti e trasformazioni sia a scala locale che territoriale. Questi documenti costituiscono sia un compendio dei progressi in ambito tecnico e scientifico, sia una testimonianza del perdurare dell’importanza delle acque del Naviglio per la produttività del territorio a ovest del Sesia. La forte interazione tra rete irrigua e sfruttamento del territorio è attestata dal “Tipo” tracciato nel 1792 dall’“Architetto Idraulico e Civile”18 Carlo Cottalorda (Brayda et Al. 1963, 102), che rappresenta la roggia Molinara e la rete di canali che si sviluppano tra San Germano Vercellese e Olcenengo: vengono rilevati in modo estremamente dettagliato tutti i canali, i ponti, le cascine, i mulini, le opere idrauliche (bocchetti, scaricatori, ecc.) esistenti nella parte di territorio considerata, corredandoli di informazioni precise sull’utilizzo dei suoli e sul tipo di coltivazioni Progetti coevi per nuove opere di derivazione documentano inoltre, a scala locale, la sempre maggiore valenza tecnico-scientifica delle competenze degli architetti idraulici. Nella prima metà dell’Ottocento il Naviglio di Ivrea passa al Regio Demanio. In Piemonte il periodo napoleonico, durante il quale i tecnici civili piemontesi avevano avuto modo di confrontarsi con l’ingegneria francese, aveva lasciato tra le eredità una maggiore attenzione alle infrastrutture, comprese quelle idrauliche, che trova terreno particolarmente fertile durante il governo carloalbertino. Il Naviglio è interessato da ulteriori opere di derivazione e da interventi volti a migliorarne l’efficienza, i cui progetti sono affidati ai principali ingegneri idraulici attivi per i Savoia, testimoniando che il canale mantiene nel corso del XIX secolo un ruolo primario per il territorio da esso solcato. Nel 1837 Carlo Alberto decide l’apertura del Regio Canale da Ivrea ad Asigliano, derivato dal Naviglio di Ivrea in prolungamento del naviletto di Tronzano,22 per irrigare i terreni posti tra il Sesia e il Po, incaricando del progetto Ignazio Michela, architetto idraulico e civile, futuro autore (1840-1846), in collaborazione con Ignazio Michelotti, del progetto per l’acquedotto pubblico di Torino (Volpiano 2009, II, 93-94). Nel solco della tradizione dell’ingegneria idraulica piemontese ‘a servizio’ dell’agricoltura, l’opera si colloca nell’ambito del potenziamento della rete irrigua in quelle zone del Piemonte orientale – tra cui il Vercellese – dove la risicoltura stava avviandosi a divenire coltura intensiva e specializzata. Per oltre cinque secoli il Naviglio di Ivrea ha svolto dunque un ruolo fondamentale per la trasformazione del territorio compreso tra i fiumi Dora Baltea e Sesia, e costituisce ancora oggi un significativo riferimento dal punto di vista irriguo e produttivo Il permanere dell’importanza dell’opera di canalizzazione non è sicuramente casuale e affonda le radici nella condizione di avanguardia nell’ambito dell’idraulica che contraddistinse il territorio piemontese fin dal Rinascimento: il canale e le sue principali derivazioni, già compiuti nelle linee essenziali ben prima della codificazione dell’idraulica come scienza, possono essere considerati, in relazione all’epoca in cui furono costruiti, dei veri capolavori di ingegneria, nonostante le difficoltà inizialmente riscontrate nel loro esercizio. Leonardo, che era un acuto osservatore della realtà, in grado di operare sintesi e di andare oltre, seppe coglierne il valore già al termine del XV secolo, come attestato dal foglio 563r del Codice Atlantico. Il Naviglio di Ivrea da Leonardo a oggi. Storia, tecnica e territorio Maria Vittoria Cattaneo |

|

|

|

Verso la fine del XIV secolo la Dora Baltea , irrompendo

nei beni di Saluggia , dava per breve tratto un nuovo letto alle sue acque

. Del danno approfittavano poco dopo i marchesi di Monferrato derivando nel

punto dello squarcio un canale detto del Rotto , ad irrigare tutte le loro terre

sulla sinistra della Dora . Si prospettò allora anche per le terre poste sulla

destra del fiume di poter dare un canale , che aiutasse allo sviloppo

dell'agricoltura . Fà storia nell'irrigazione Vercellese il naviglio D'Ivrea ,

grandiosa opera di ingegneria idraulica che già ideata da Amedeo VIII di savoia

, venne poi vigorosamente voluta e realizzata dalla duchessa Jolanda , consorte

di Amedeo IX , fra il 1466 e il 1474 , sui rilievi di Giovanni Luperio di Cuneo

, di Nicolino de Ryais di Salasco e di Martino Riccapietra. Il canale che

richiamò l'attenzione dei tecnici di quel tempo e , fra gli altri , di Leonardo

da Vinci che ne visitò le opere forse nel 1489 , nasce dalla Dora Baltea ad

Ivrea , irriga le terre di Cigliano , Borgo d'Ale , Santhià , San Germano , e

sfociando infine dopo un percorso di 73 Km , nei pressi di Vercelli. Per quanto

costruito dallo stato , il naviglio d'Ivrea ebbe per tre secoli e mezzo , fino

al 1820 , un esercizio privato . Se si considerano le terre che attraversa ,

risalta a pieno l'immensa

importanza che il naviglio ebbe per l'irrigazione vercellese , anche per tutta

una serie di canali che prendendone acqua si diramano verso le campagne , in

primo piano nel territorio Sangermanese è il Canale di Salasco che nasce dal

Naviglio d'Ivrea , dietro la nostra Leja . Il naviglio appena dopo l' ingresso

del paese si biforca in due canali , che azionavano il mulino comunale e l'ex

stabilimento risiero (ora mobilificio).

I due rami del Naviglio d' Ivrea si ricongiungono alla fine del Viale Franzoj all'uscita dell'abitato di San Germano , in direzione di Vercelli.

|

|

|

|

|

|

|

|

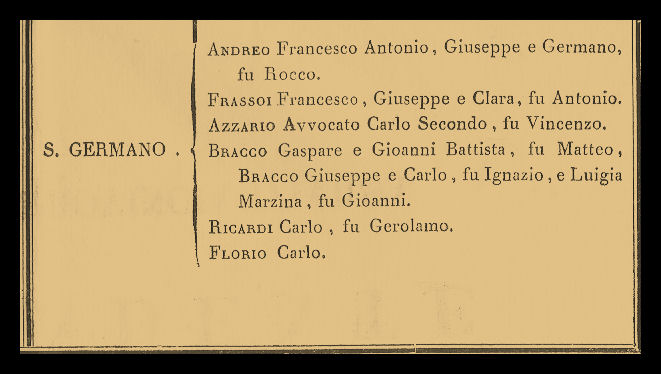

Estratto di un Regio Decreto che citava i proprietari dei fondi su cui passava il Regio Naviglio d' Ivrea nel territorio di San Germano Vercellese all'anno 1832. |

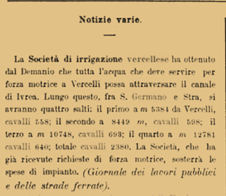

| Ai primi del 900 si ipotizzò la fattibilità di altre quattro centrali elettriche sul corso del Canale d'Ivrea nel tratto San Germano -Cascine Strà , ma ciò non fu mai realizzato , tale progetto è stato poi ridiscusso nel 2010. | |

|

|

|

|

Trasmissione di forza nel vercellese. La Società d'irrigazione tenne negli scorsi giorni un'adunanza per discutere un progetto di trasporto di forza dal canale di Ivrea. In questo si avrà la somma di tutte le competenze degli opi. tici vercellesi, più l'acqua per l'irrigazione. Lungo il canale d'Ivrea, fra San Germano e Stra, si hanno quattro salti, che danno: il primo, a 5384 m. da Vercelli, cavalli 558 il secondo a 8101 m., 598 il terzo a 10.748 m., 693 il quarto a 12.781 m., 640; totale 2481 cavalli disponibili, equivalenti a 1600 cavalli effettivi, da trasportarsi con l'energia elettrica. La suddivisione dei salti fa si che l'opera può venire eseguita di mano in mano che la forza viene esitata. Si è assicurato che in tutti i 12 mesi dell'anno il canale d'Ivrea potrà portare l'acqua di competenza, perchè, essendo tre i canali che vi si immettono, la manutenzione può farsi alternativamente, senza interrompere il corso dell'acqua. Dal Cavo Provana si può fare poi una derivazione che vada al Cavo dei Concimi ed all'Opificio Lombardi.

|

|