Prima citazione conosciuta del borgo di

San Germano

| I primi riferimenti al Borgo di San Germano , vengono riportati nelle citazioni del Diploma perduto dell'Imperatore Carolingio Carlo III ( Il Grosso) in favore della Chiesa Vercellese guidata dal Vescovo Liutvardo ( 880-899), e datato ; Pavia 16 marzo 882. Tale Diploma , pose le basi per il grande sviluppo della signoria episcopale vercellese . |

|

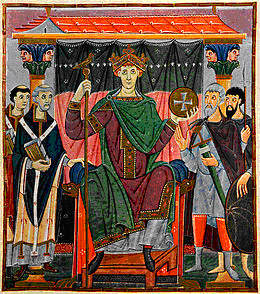

| Più di un secolo dopo , Ottone III Imperatore , ad intercessione di Reginfrido Vescovo di Vercelli , ricevette e accolse in protezione i Canonici e Ministri della Chiesa di Sant'Eusebio in Vercelli , come per tutti i suoi beni , come per privilegio datato in Pavia ; li ventiquattro di Dicembre dell'Anno 997 , decimoquarto del suo regnare , e secondo di suo imperare. Il medesimo imperatore Ottone Terzo confermò , e rinnovò le Donazioni fatte alla Chiesa di Sant'Eusebio di Vercelli da Carlo Terzo Imperatore , e altri Principi , specificando diversi luoghi , che si leggono nel Privilegio ; Come San Germano , Tronzano Superiore e Inferiore , Il Castello di Viancino , ecc..... |

|

Altro documento conosciuto che successivamente cita il Borgo di San Germano

Carta conservata presso l'Archivio Capitolare di Vercelli , che riguarda di una donazione fatta di alcuni

beni siti nel territorio di Sancti Germani ( 18 giugno 1071 )

Abellonico del fu Roberto e Ottone chierico , suoi figli danno a Berlenda loro figlia e sorella , beni in San Germano ed in altri luoghi.

Entrambi di legge longobarda donarono alla rispettiva figlia e sorella Berlenda quattro mansi distribuiti fra i territori di San Germano Vercellese

Olcenengo e Vercelli , per un totale di sessanta lugeri ( circa 47 ha ) . Inoltre i donatori attribuirono alla donna quattro servi e quattro ancelle di

origine italica , i quali però non erano accasati nei quattro mansi perchè questi erano retti e lavorati da altrettanti "liberi Homines. E' inverosimile

infatti , che i servi di un grande proprietario fossero lasciati come manodopera d'appoggio in aziende contadine in concessione gestite autonomamente

dai contadini , invece è più facile che le otto persone fossero servi prebendari o domestici che da quel momento sarebbero passati in servizio personale

della donataria. D'altro canto , per evitare equivoci sullo status dei concessionari dei mansi - che da allora in poi sarebbero stati tributari di canoni

e censi a favore di Berlenda , ma che per quanto atteneva alla loro persona non erano oggetto di donazione e che indubbiamente conservarono la loro

condizione dal momento che si voleva evitare qualsiasi confusione con i servi donati -- si precisava che i contadini insediati sui mansi erano uomini liberi.

MANSO (mansus). - Anticamente designava il terreno affidato ai coltivatori negli stanziamenti o colonizzazioni primitive. La parola, connessa con mensura, comincia a comparire nelle fonti franche della metà del sec. VII. È quindi probabile che il sistema fosse seguito nei nuovi stanziamenti barbarici. Il manso, come unità agricola, si riconnette col fenomeno dell'affermarsi della piccola proprietà terriera. Notizie sulle antiche forme di stanziamento e di distribuzione della terra in mansi si hanno più ampie nei territorî tedeschi, perchè colà i sistemi, che li regolarono, scomparvero più tardi e più lentamente. È da credere che, almeno alle origini, questi mansi siano stati tutti pressoché uguali fra loro in grandezza, ciò almeno entro ogni territorio di stanziamento; invece poterono essere diversi da territorio a territorio; e questo dipese dalla varia bontà del suolo o dal vario genere delle colture. Col tempo mutarono di dimensioni, anche a causa di divisioni ereditarie. Ma in alcune contrade europee, attraverso divieti e limitazioni, l'istituto della proprietà familiare a mansi si conservò anche lungo molteplici generazioni. Si parla di misure diverse, 40, 30, 20, 12 iugeri per manso (12 iugeri in Italia nel sec. XI), ma è misura approssimativa. I Longobardi in Italia forse procedettero qua e là a una spartizione del suolo in mansi. Ma questo ordinamento lo si trova in Italia più diffuso nell'età carolingia. Il manso diventa allora elemento essenziale del sistema curtense.

Il servizio nella milizia ha per base il censimento dei mansi, e così pure gli altri servizî e prestazioni. Parimenti, per assicurare il servizio divino, ogni chiesa doveva possedere un mansus integer. Le fonti ricordano il mansus legitimus, cioè la porzione che conteneva la quantità di terra portata dalla consuetudine del luogo e che pagava tutte le responsioni e faceva tutti i servizî; questa eguaglianza era adottata dai barbari nelle antiche comunioni. Ma in seguito l'equilibrio fu rotto, cosicché comparve il mansus dimidius o medius, che aveva solo la metà dell'estensione richiesta e che non comportava se non la metà dei carichi ordinarî; oppure taluno poté possedere parecchie sortes. Altri erano detti mansi vestiti distinti dagli absi; ossia i mansi occupati e coltivati regolarmente, che pagavano le responsioni e facevano i servizî portati dalla consuetudine; o i mansi che, per mancanza di coltivatori regolari, erano mal coltivati, non rendevano tutto ciò che avrebbero potuto e nemmeno sopportavano tutti i soliti carichi. V'erano poi i mansi ingenuili, aldionali, servili, secondo le persone che li coltivavano.

Il manso era dunque in questo tempo elemento costitutivo e base dell'ordinamento della proprietà, misura degli obblighi, dei censi, dei servizî. La conservazione era imposta dall'interesse pubblico della guerra, dall'interesse dei signori fondiarî. Il manso era una specie di unità censuaria o catastale rispetto al proprietario o signore. Ma nel sec. IX il sistema dei mansi, almeno in Italia, decadde profondamente e dal suo sfacelo forse nacque la grande proprietà fondiaria. Tuttavia si ricorse a rinnovate suddivisioni in mansi nelle terre di nuova colonizzazione o di bonifica, nel corso dei secoli XI-XII, in alcuni luoghi della Valle Padana, per opera di grandi comuni (p. es., Mantova, Verona). Ma in tal caso manso era espressione neutrale per indicare il podere, il predio velargo modo omnis ager e rispondeva nelle sue particolari dimensioni, forma, ecc., ai nuovi fini amministrativi. La parola rimase ancora più tardi per denotare quel complesso minimo di sostanza patrimoniale sufficiente al mantenimento o al funzionamento di un determinato ente ecclesiastico (v. anche massaro).

|

|