Cara o Di Cara

(San Germano Vercellese)

Conte di Cara o de La Cara, signori di Altesano, Borgaro; consignori di Pinerolo

ARMA

Trinciato d'oro e di rosso, con il capo d'azzurro, carico di un leopardo, d'oro

|

Cara o Di Cara (San Germano Vercellese) Conte di Cara o de La Cara, signori di Altesano, Borgaro; consignori di Pinerolo

|

|

ARMA Trinciato d'oro e di rosso, con il capo d'azzurro, carico di un leopardo, d'oro

|

Vollero discesi i Cara dall'imperatore romano Caro e da una di lui figlia fondatrice di parecchie città del Piemonte: così cantò ancora nel Quattrocento quel Bassano da Mantova che a' suoi di fù salutato "secondo Virgilio", sempre dallo stesso Bassano da Mantova si legge che la famiglia dei Cara esisteva già ai tempi che Desiderio re dei Longobardi combattè con Carlo Magno presso Vercelli nel luogo allora chiamato Saltus Caroli, ora S. Germano, e che molti di questo illustre casato diedero allora prove di singolar valore.

Di notizie più certe si hanno della si hanno della nobile Famiglia Cara di San Germano Vercellese con memorie dal XV secolo .

Si ha una prima notizia dei Cara in San Germano con Giacomo Cara , mandato in missione straordinaria , quale ambasciatore in parecchi Stati d'Italia nel 1408 , indi adoperato in più altri affari di somma importanza da Amedeo VIII e dai suoi rappresentanti di qua delle Alpi.

| Giacomo Cara ( padre di Pietro ) |

Sec XV | Ambasciatore di Casa Savoia | Giovanni aveva preso parte al concilio di Basilea (1431-49) per ordine del duca sabaudo; ma non precisò quale ne fossero state le mansioni. |

| Giovanni Cara | Sec XV | Consigliere di casa Savoia | vedi nota in alto |

| Filippo Cara | Sec XV | Notaio di Casa Savoia | Delegato da Casa Savoia al rogito delle terre di Chivasso , Settimo e Caluso |

| Francesco Cara | Sec XV | Notaio | |

| Filiberto Cara | Sec XV | Notaio |

|

| Pietro Cara ( padre di Scipione ) |

1440 - 1502 | Ambasciatore di casa Savoia | vedi biografia |

| Scipione Cara | 1476 - 1536 | Dottore in leggi e oratore | vedi biografia |

| Giovanni Giacomo Cara | XVI | Notaio | |

| Eugenio Cara Bigiotti | XVI | Teologo Oratore | vedi biografia |

GIOVANNI GIACOMO CARA

E' noto nel primo Cinquecento: il notaio Giovanni Giacomo Cara di San Germano il 4 marzo 1504 rogò nel castello di Mottalciata la vendita di una pezza di terra da parte di Giovanni Bartolomeo de Ludovico del fu Lorenzo Alciati dei nobili del castello di Mottalciata a Francesco figlio di Uberto Pettenati agente in nome di suo padre; tre giorni dopo il notaio Gerolamo de Raspis, essendo l’istrumento appena citato non valido in quanto rogato da un notaio non appartenente al collegio dei notai della città di Vercelli, nel cui distretto di trovava Mottalciata, redasse un rogito in sostituzione di quello precedente

Archivio di Stato di Vercelli,

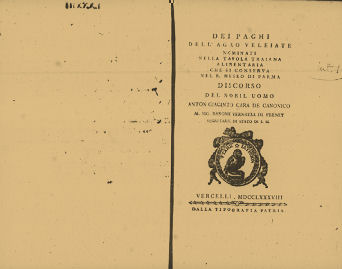

| Cara Anton Giacinto - Ultimo discendente della Famiglia Cara di San Germano | |

| Anton Giacinto Cara de Canonico, patrizio

carignanese, e verosimilmente discendente dal celebre Pietro Cara di S.

Germano, insigne professore di leggi all'Università di Torino nel secolo

XIV. L'erudizione del Cara era profonda ed estesa, e se non può apparire

tale dai pochi opuscoli da lui editi, ben lo si arguisce dalla sua corri

spondenza col Vernazza. Nel 1770 accennavagli la soddisfazione provata

nel leggere il lavoro del Terraneo sull’arco di Susa, e siccome ancor

egli aveva preso ad illustrare questo monumento, osservava al Vemazza

che « se io avessi saputo ch’ egli aveva posto mano ad illustrare questo

mo numento, il quale è certamente il più insigne ed il più bello su cui

si possa mai scrivere tra le antichità subalpine, o non mi sarei indotto

a tal fatica o da lui avrei preso consiglio pria di pormi a scrivere.

Intanto io la pregherò a stampare il suo libro, il quale non può a meno

di non avere tutti i pregi della più esquisita erudizione che han sempre

le cose sue, o quando ciò non li gradisca, si contenti che proseguendo

io l’intrapreso cammino possa aver per guida un tanto uomo . Inteso poi

che erasi scritta una dissertazione su Ceva, egli prendeva argomento di

manifestare la sua sentenza sulforigine di quella città, con futando

l’opinione manifestata da quell'amore, che aveva scritto fosse Ceva, la

Vada Sabatia, ch’ei credeva non doversi rintracciare che in Vado presso

Savona. Intertenendosi del paro su Carmagnola, prendeva a confutare

altresì la erronea opinione, dal Carena spiegata sull‘ origine di quella

città, mentre raccoglieva pure notizie sul noto passaggio di Annibale

per le Alpi. Nel 1788 coi tipi della tipografia patria di Vercelli

pubblicava un di scorso intitolato: Dei paghi delfagro ‘velleiate

nominati nella tavola traiana alimentaria che si conserva nel museo di

Parma. È una dissertazione assai prolissa, in cui diè saggio di molta

critica e di estesa coltura, e me ritò encomio pel sapor di buona

lingua, non guari comune ai nostri Pie montesi di quei di, se si fa

eccettuazione del Vernazza. Scrisse altresì alcuni opuscoli su

miglioramenti agricoli, e fece parte di molte società letterarie. Unito

con parecchi letterati italiani ebbe, e comunicò loro documenti e

notizie, e fu assai da loro onorato nel suo viaggio in Italia. Non potè

però lodarsi guari del bibliotecario dell'Università di Torino, abate

Berta, di cui ci narra il seguente aneddoto, che a buon ammaestramento

vuol essere qui raccontato. Da Carignano adunque, il diciannove novembre

del 1778, così scriveva al Vemazza: u Nel passato agosto che fui nella

libreria dell'Università pregai che mi fossero lasciate tra scorrere le

novelle letterarie del Lami del 1764. Uno che chiamano biliotecario

prese un libro e tenendolo mai sempre in mano m'interrogò a più riprese

che volessi cercarvi entro. A cui io rispondeva: alcune lettere del Lami

spettanti alla tavola alimentaria di Velleia. Egli infine replicò, che

se io non sapeva additarne la pagina era cosa impossibile il

‘rinvenirle. Chiuse il libro che non so ben se fosse quello di cui lo

pregava e mandommi con Dio. A che fine cotanta gentilezza? Confesso che

io ne rimasi non poco mortificato e feci voto di non capitarvi mai più

Ecco le agevolezze a cui son soggetti talvolta gli studiosi per ragion

di bassa gelosia! Seiionchè qui devesi a buon diritto esclamare: qual

diversità in quello stabilimento tra i tempi descritti e gli odierni, in

cui, in ‘grazia della dottrina e della ferma volontà di chi lo regge,

esso fa invidia alle primarie librerie di Europa. Il Cara mori a

Carignano tra il sedici ed il diciassette agosto del 1798.

Memorie della Reale accademia delle scienze di Torino. - 1818

|

Libro di Cara Anton Giacinto

|

| La Cappella della famiglia Cara | |

| Alla fine del XV secolo era in fase di

costruzione in Torino la Cattedrale di San Giovanni Battista , voluta

fortemente dall'allora Cardinale Domenico Della Rovere . Il nostro

concittadino Pietro Cara inoltrò richiesta al Cardinale di poter

disporre di una Cappella da adibire come tomba di famiglia . Nel 1520,

quando Scipione Cara decise di pubblicare le opere del padre, morto da

oltre venti anni, ebbe l'inavvertenza di riproporre in pubblico anche la

lettera scrittagli da Domenico della Rovere, il 24 dicembre 1495, con la

mezza promessa di riservargli una cappella in Duomo . Pietro Cara, in

grado di capire anche quanto il ricco e potente cardinale preferiva non

scrivere, aveva subito lasciato cadere la richiesta scegliendo di

istituire una cappella in San Francesco sotto il titolo dei quattro

Dottori della Chiesa, dove volle essere sepolto. La Chiesa di San Francesco non era stata scelta a caso , ma era vicinissima all'abitazione dei Cara ( attuale Via Barbaroux ), che poi nel testamento verrà lasciata al figlio Scipione. Ad avvalorare la costituzione della cappella di famiglia in tal sito , è il testamento del 4 aprile 1499 che Pietro Cara, dichiarando classicamente di avere ancora una «mens sana in corpore sano», dettò il suo testamento a Torino nella sacrestia della chiesa degli Agostiniani al notaio Bernardo Sapientis, di Piobesi ma cittadino di cittadino di Torino. Furono testimoni Taddeo da Ivrea priore, Germano de Bassis . Come d'uso nei testamenti del tempo, la prima parte dell'atto contiene disposizioni per la sepoltura e lasciti per opere pie, dopo una generica affermazione di provvedere da vivi a che non nascano discordie tra gli eredi .".......I legati per opere pie sono così ripartiti: 100 fiorini al convento di S. Francesco per istituire una messa settimanale (al lunedì) di suffragio per tutti i Cara defunti all'altare della cappella di famiglia, 100 fiorini al Convento di S. Agostino per lo stesso scopo (qui il giorno prescelto è il sabato), 10 fiorini alla Cattedrale di Torino, 10 fiorini al Convento della Madonna degli Angeli, 50 fiorini per costituire doti a ragazze povere. Un totale dunque di 270 fiorini va in beneficenza." |

|

| Eretta una prima volta in epoca medievale

(sicuramente dopo il 1214), venne completamente ricostruita dopo una

parziale demolizione fra il 1608 ed il 1761, con lavori eseguiti a più

riprese. Nel 1761 vi furono interventi anche di Bernardo Antonio

Vittone. La facciata è della fine del XIX secolo. All'interno ha una

pianta a tre navate sui cui lati si aprono sei cappelle laterali. Esse

contengono un' Annunciazione e una Visitazione attribuite al pittore

Giovanni Antonio Molineri; una Sant'Anna di Federico Zuccari; un

Crocifisso, opera dello scultore Carlo Giuseppe Plura. Il coro e la

cupola sono stati affrescati dal Milocco.L'altare della cappella dei

Santi Cosma e Damiano è opera di Francesco Martinez. Della Cappella Cara non vi è più traccia , probabilmente è andata ricostruita ad altre funzioni nelle pesanti ricostruzioni dei sec. XVII e XVIII.

|

|

Dei Cara di San Germano non si hanno più notizie a partire dal XVI secolo.